诵读经典,传承文化

2020年3月的最后一周,马克思主义学院基础教研室付华丽老师通过qq群课堂,为机电能源学院2019级工程测量专业、机制专业及机电专业共计10个班共计500多名同学,开设了一堂中华传统文化经典诵读课程,整堂课开展得十分顺利,受到同学们的热烈欢迎,效果令人满意。

该门课程是贵州职业技术学院“美学美育”课程的一部分。

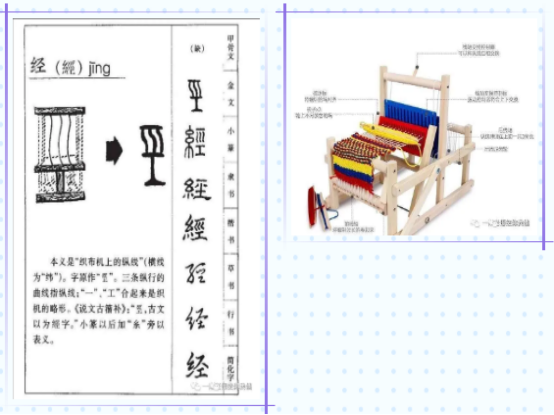

付华丽老师先从“经”字的含义入手,给同学们介绍了“经”的内涵。

“经”的原意,从糸(mi)从坙(jing)。原意是指织布机上的纵线。在织布机上左右穿梭的横线称为“纬”线。所以'经“与“纬”是相对的。织布的时候,经线相对来讲是先在的、主导的、固定的、不变的,纬线则是不断地穿梭于经线之中,是后起的、从属的、变化的。所以,”经“代表一种“先在性、主导性、恒常性”。代表“永恒不变的道理”的书才能称为”经书或经典“。

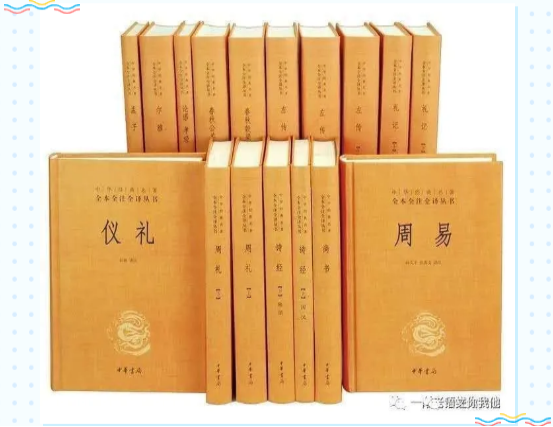

在中国文化史上, 狭义地说“经”,一般指的是儒家的经典。最早是指《六经》,具体来说,就是《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》。《诗》《书》《礼》《易》这四部书在孔子之前已有流传,孔子当年开展教学,基本也是以这四本书为教材蓝本。

汉武帝时实行“罢黜百家,独尊儒术”,以儒家思想作为官方意识形态,将五经列为官学,设五经博士,大大推动了儒家思想的发展及应用。

明代王阳明有一篇文章叫《尊经阁记》,开篇就解释什么是经。他说:

“经,常道也。其在于天,谓之命;其赋于人,谓之性。其主于身,谓之心。心也、性也、命也,一也。”

这句话的意思是说:经是永恒不变的道理。它在天就称之为“命‘,赋于人就称之为“性”。作为人身上的主宰,称之为“心”。命、性、心,本质上都是一个东西,就是永恒不变的道理。

《尊经阁记》,也是让大家明白“经”的永恒价值。王阳明所说的“经”当然也是儒家的经典。

“六经者非他,吾心之常道也。”

整个课堂气氛非常活跃,同学们普遍参与度很高,认真记笔记,积极参与互动发言,并诵读《尊经阁记》第一段。

同学们在网络上积极互动,发送诵读《尊经阁记》语音

同学们做的笔记很认真

同学们纷纷把笔记分享在群里

诵读经典,传承文化